|

الكلمات ثنائية الأحرف

م. محمد يحيى كعدان

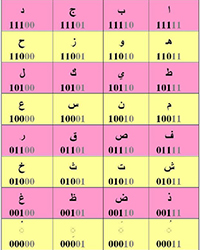

هي صيغ ربط أو تركيب صيغتين من صيغ الأحرف الأبجدية. نعمل في هذا المقال على تلخيص الأفكار في المقالات السابقة عبر عرض نموذج من الكلمات ثنائية الأحرف بإيجاز. سنقارن بين كلمات مكوّنة من حرفين، أحدهما ثابت، والآخر يتغير حسب تصنيف الأحرف في جدول الحقيقة الأبجدي، سنتابع تغيّر معنى هذه الكلمات عندما يتغير هذا الحرف. هناك بالطبع الكثير من الكلمات ثنائية الأحرف، لكننا سنعرض لبعض النماذج فقط، وهي كافية لإعطائنا فكرة دقيقة عن تغيّر هذا المعنى. علماً أنّ الكلمات ثنائيّة الأحرف الأخرى تخضع لدراسة مشابهة.

لتكن لدينا الكلمات ثنائية الأحرف التالية (حيث نغيّر الحرف الأيمن، ونُثَبِّت الحرف الأيسر، وهو اللام هنا):

أ - الصيغ " أَلْ ، هَلْ ، فَلْ ، طَلْ ":

الصيغة (أَلْ) تعني: تعريف (تآلف) المتكلم والمستمع على شكل وصفة عنصر حاضر ( أ 11111 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة لهما ( ل 10100 ).

أمّا الصيغة (هَلْ) فتعني: معرفة المتكلم فقط أو تنبهه أو اهتداؤه لشكل وصفة عنصر حاضر ( هـ 11011 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على الإقبال حقيقة أو حكماً، للعنصر المتحدّث عنه، والذي كان غائباً، على المتكلم، بالتالي تمكّن المتكلم فقط (باستقلال عن المستمع لغيابه - قد يعرف أو لا) من معرفة شكله وصفته.

الآن لتكن الصيغة (فَلْ). تعني: معرفة المستمع فقط لشكل وصفة عنصر حاضر ( ف 01111 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على إدبار أو ابتعاد العنصر عن المتكلم، وإقباله على المستمع، حقيقة أو حكماً، وبالتالي يتمكن المستمع فقط من معرفة شكله وصفته. نلاحظ هنا أنّ المتكلم الذي يتحدث عن العنصر، مستقل عن الصياغة وغائب عنها.

كذلك نلاحظ موضوع الحركة في كافة الصيغ السابقة. هذا ناتج عن حضور العنصر وفق الصيغ: أ ، هـ ، ف بعد أن كان غائباً وفق الصيغة: ل. ومنه نحن نشاهد حركة العنصر في: الإيول، والإهلال، والفلول وفقاً للصيغ أل ، هل ، فل حسب الترتيب.

الحركة هنا قصيرة، وكافية للانتقال من مرحلة غياب وعدم معرفة شكل وصفة العنصر، إلى مرحلة حضور ومعرفة شكل وصفة هذا العنصر للمتكلم أم للمستمع أم لكليهما. بالتالي إنّ تعبير الحركة هنا، يعني تحرك عنصر بما يكفي للانتقال من حال إلى آخر (من الغياب إلى الحضور).

لتكن لدينا الصيغة (طَلْ). تعني: معرفة المتكلم والمستمع معاً لشكل وصفة عنصر غائب ( ط 10111 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل عل إطلالة العنصر الغائب (بأثره مثلاً، والأطلال هي الآثار) على المتكلم والمستمع، فتمكنا من معرفة شكله وصفته. ولولا إطلالته لما تمكنا من هذه المعرفة، لأنهما حسب الصيغة (ل)، لا يعرفان شكله وصفته بداية فهو غائب.

ب - الصيغ " بَلْ ، وَلْ ، صَلْ ، يَلْ ":

الصيغة (بَلْ) تعني: تعريف المتكلم والمستمع على شكل عنصر حاضر ( ب 11110 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة لهما ( ل 10100 ). هذا يدل على إحاطة المتكلم والمستمع بالشكل (وهو عام) للعنصر المتحدّث عنه، دون تمايز لأجزائه أو معرفة بتفاصيله لعدم المعرفة بالصفة. وهكذا إن البَلْ لعنصرٍ بالماء مثلاً، يدل أيضاً على إحاطة الماء بشكل هذا العنصر من الخارج، دون التعرّض للأجزاء الداخلية.

أمّا الصيغة (وَلْ) فتعني: معرفة المتكلم فقط بشكل عنصر حاضر ( و 11010 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على توجّه العنصر باتجاه المتكلم فقط، وهذا التوجّه من بعيد حقيقة أو حكماً، فهو كاف لمعرفة المتكلم لشكل هذا العنصر دون معرفة صفته (معرفة تفاصيله)، يقول تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسْجِدِ الحرامِ البقرة 144، ونقول: مشيت وَلْ نهر، ونعني: مشيت مع اتجاه شكل النهر. وهكذا كل العناصر التي تصوغها هذه الصيغة، تدل على معرفة أو تعامل المتكلم مع شكلها فقط، لتوجهها باتجاهه كما ذكرنا.

الآن لتكن الصيغة (صَلْ). تعني: معرفة المستمع فقط بشكل عنصر حاضر ( ص 01110 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على وصول العنصر إلى المستمع، وهذا الوصول كاف لمعرفة المستمع لشكل هذا العنصر دون معرفة تفاصيله أو صفته.

هذا ومن الممكن أن نلاحظ موضوع الحركة، القصيرة والكافية للانتقال من مرحلة الغياب إلى الحضور في كافة الصيغ السابقة. هذا ناتج عن حضور العنصر وفق الصيغ: ب ، و ، ص بعد أن كان غائباً وفق الصيغة (ل). فنحن نشاهد حركة العنصر في: التبلي ، والتولي ، والاتصال أو الوصول وفقاً للصيغ: بل ، ول ، صل حسب الترتيب.

نلاحظ أنّ الحركة السابقة للعنصر بعيدة نوعاً ما حقيقة أو حكماً (فمن الممكن أن تكون توجّهاً فقط)، لأن المتكلم أم المستمع أم كليهما، يتمكن من معرفة شكل العنصر فقط، ولا يتمكن من معرفة صفته أو تفاصيله.

الآن لتكن الصيغة (يَلْ). تعني: معرفة المتكلم والمستمع بشكل عنصر غائب ( ي 10110 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على إيلاء (آلَ إليه) العنصر الغائب للمتكلم والمستمع، فتمكنا من معرفة شكله فقط، ولولا ذلك لما تمكنا من هذه المعرفة، لأنهما حسب الصيغة (ل)، لا يعرفان شكله وصفته بداية. نقول مثلاً: يَلْ مس (يلمس)، وهذا يدل على قيام العنصر الغائب بإيلاء (ما يلي من أثر) فعل المَسْ أمام المتكلم والمستمع فتمكنا من معرفة شكل العنصر فقط، ولم يتمكنا من تمييز تفاصيله. ويُقال أيضاً: يَلْ مَعْ (يلمع)، يَلْ حَسْ (يلحس)، يَلْ عَنْ (يلعن)، ... إلخ.

ج - الصيغ " جَلْ ، زَلْ ، قَلْ ، كَلْ ":

لتكن الصيغة (جَلْ). وتعني: معرفة المتكلم والمستمع بصفة عنصر حاضر ( ج 11101 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). وعدم معرفة شكل عنصر حاضر مع المتكلم والمستمع، يدل على أن شكل هذا العنصر كبير وضخم جداً مثلاً، فلم يتمكن المتكلم والمستمع من الإحاطة بمعرفته، أو أن هذا العنصر غطاء (شكله متغير) يأخذ شكل أي عنصر يغطيه كمثال آخر.

أمّا الصيغة (زَلْ). فتعني: معرفة المتكلم فقط بصفة عنصر حاضر ( ز 11001 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). وعدم معرفة الشكل رغم حضوره، تدل على تغيره، أو انحرافه عن شكله الأصلي، وذلك بالنسبة للمتكلم فقط هنا فلم يعرفه، وعرف صفته أي قام بتمييزه فقط.

الآن لتكن الصيغة (قَلْ). تعني: معرفة المستمع فقط بصفة عنصر حاضر ( ق 01101 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). وعدم معرفة الشكل رغم حضوره، تدل على تغيره، أو انحرافه عن شكله الأصلي، وذلك بالنسبة للمستمع فقط هنا فلم يعرفه، وعرف صفته أي قام بتمييزه فقط.

نلاحظ موضوع الحركة القصيرة والكافية للانتقال من مرحلة الغياب إلى الحضور في كافة الصيغ السابقة. هذا ناتج عن حضور العنصر وفق الصيغ: ج ، ز ، ق بعد أن كان غائباً وفق الصيغة (ل). فنحن نشاهد حركة العنصر في التجلّي، والزلل، والقِلَّة وفقاً للصيغ: جل ، زل ، قل حسب الترتيب.

نلاحظ أيضاً أنّ الحركات السابقة تتصاحب بتغيّر في الشكل مما يمنع معرفته، ويتم الاكتفاء بتمييز العنصر فقط أي معرفة صفته، ونلاحظ أن التغير في شكل الصيغة (جَلْ)، هو باتجاه المتكلم والمستمع معاً، بينما التغير في شكل الصيغة (زَلْ)، هو باتجاه المتكلم فقط، أمّا التغير في شكل الصيغة: (قَلْ)، فهو باتجاه المستمع فقط مع ابتعاد عن المتكلم، لذا فإن هذه الصيغة تعطي أيضاً معنى التغير في الشكل باتجاه النقصان أو الابتعاد.

لتكن لدينا الصيغة (كَلْ). تعني: معرفة المتكلم والمستمع بصفة عنصر غائب ( ك 10101 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على إكلال أو كلل (تغيّر. من التعب مثلاً) العنصر الغائب نسبة للمتكلم والمستمع، فتمكنا من معرفة صفته فقط، ولولا ذلك لما تمكنا من هذه المعرفة، لأنهما حسب الصيغة (ل)، لا يعرفان شكله وصفته بداية فهو غائب. وهما لم يتمكنا من معرفة شكله لتغيره أو لانحرافه عن شكله الأصلي، بالنسبة لهما.

د - الصيغ " دَلْ ، حَلْ ، رَلْ ، لَلْ ":

لتكن الصيغة (دَلْ). تعني: عدم معرفة المتكلم والمستمع لشكل وصفة عنصر حاضر ( د 11100 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يعني إندلال (من الدلالة) المتكلم والمستمع، على عنصر غير معروف الشكل والصفة لهما.

أمّا الصيغة (حَلْ). فتعني: عدم معرفة المتكلم فقط لشكل وصفة عنصر حاضر ( ح 11000 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يعني اندلال (من الدلالة) للمتكلم فقط، على عنصر غير معروف الشكل والصفة له. هذا العنصر الذي اندلَّ عليه المتكلم، هو حلّ ما (لمشكلة مثلاً).

الآن لتكن الصيغة (رَلْ). تعني: عدم معرفة المستمع فقط لشكل وصفة عنصر حاضر ( ر 01100 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يعني اندلال (من الدلالة) للمستمع فقط، على عنصر غير معروف الشكل والصفة له. وهذه الدلالة تبتعد عن المتكلم وتتناقص نسبة له. بالتالي فإن هذه الدلالة بالنسبة للمستمع، هي تورية بالنسبة للمتكلم. وإذا كانت الصيغة (حَلْ)، هي دلالة المتكلم على عنصر، فإن الصيغة (رَلْ)، هي تورية هذا العنصر عن المتكلم، أو كما قلنا هي دلالة ولكن للمستمع على هذا العنصر.

وهكذا إن الصيغة (حَلا)، هي اندلال المتكلم فقط على عنصر متآلف مع المتكلم والمستمع (نتيجة وجود الألِف). أما الصيغة: رَلا (رَلَى)، تورية عنصر متآلف مع المتكلم والمستمع عن المتكلم فقط.

بالمناسبة إنّ الصيغة (رَ)، التي تعني عدم معرفة المستمع لشكل وصفة عنصر حاضر؛ هي نوع من الدلالة، لأنها تفيد كما هو معروف نظر المستمع إلى عنصر حاضر، ولكنه غير معروف الشكل والصفة له؛ وبالمقابل فإن (رَ)، كأمر من المتكلم إلى المستمع، يدل على تواري العنصر عن المتكلم أو استقلاله عنه بالصياغة، لغياب المتكلم عن الصيغة حسب القيم في تعريف الصيغة ( رَ 01100 ).

لتكن لدينا الصيغة (لَلْ). تعني: عدم معرفة المتكلم والمستمع لشكل وصفة عنصر غائب ( ل 10100 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). بالتالي فنحن أمام عدم تعرّف المتكلم والمستمع على عنصر غائب، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة لهما. هذا يدل على عدم وقوع العنصر في نطاق ملكيتهما مثلاً، بل هو ملكية للآخر.

هـ - الصيغ " مَلْ ، ذَلْ ، شَلْ ":

لتكن الصيغة (مَلْ). وتعني: معرفة المتكلم فقط لشكل وصفة عنصر غائب ( م 10011 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يعني إمالة (من المَيْل) العنصر الغائب إلى المتكلم فقط، مما مكّنه من التعرّف على شكله وصفته.

لتكن الصيغة (ذَلْ). تعني: معرفة المستمع فقط لشكل وصفة عنصر غائب ( ذ 00111 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يعني إمالة (من المَيْل) العنصر الغائب إلى المستمع فقط، مما مكّنه من التعرّف على شكله وصفته. ولكن هذه الإمالة إلى المستمع تكون إمالة مبتعدة ومنسحبة عن المتكلم (إمالة انكسار مثلاً)، ونُعبّر عنها بالصيغة (ذَلْ).

لتكن الصيغة (شَلْ). تعني: عدم معرفة المتكلم والمستمع لشكل وصفة عنصر حاضر ( ش 01011 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على وجود شكل وصفة لعنصر حاضر، ولكنهما غير معروفين للمتكلم والمستمع، وهما حالة جديدة ظهرت مع العنصر، لأنهما (أي الشكل والصفة) والعنصر، كانا غائبين عند الصياغة بالصيغة (ل). يُقال في سورية مثلاً: " عمل فلان: شل وبل "، عندما يكون هذا العمل غير نظامي (على غير ما هو متعارف عليه)، وسطحي، وفيه لامبالاة وعدم إتقان وخاصة في التفاصيل.

و - الصيغ " نَلْ ، ضَلْ ، تَلْ ":

لتكن الصيغة (نَلْ). تعني: معرفة المتكلم فقط لشكل عنصر غائب ( ن 10010 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يعني نَيل المتكلم فقط لعنصر غائب، مما مكّنه من التعرّف على شكله العام.

الآن لتكن الصيغة (ضَلْ). تعني: معرفة المستمع فقط لشكل عنصر غائب ( ض 00110 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يعني نَيل المستمع فقط لعنصر غائب، مما مكّنه من التعرّف على شكله العام. ولكن هذا النيل للمستمع، هو نَيْل مبتعد عن المتكلم ومتناقص، لذا يُعبّر المتكلم عنه بالصيغة (ضَلْ)، التي تفيد ضياع وضلال العنصر من المتكلم، ونيل المستمع له.

الآن لتكن الصيغة (تَلْ). تعني: عدم معرفة المتكلم والمستمع لشكل عنصر حاضر ( ت 01010 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). إنّ (تَلْ)، تدل على ظهور شكل عام دون تمييز لعنصرٍ حَضَرَ، بعد أن كان غائباً وغير معروف الشكل للمتكلم والمستمع. وفعل الظهور ناتج عن حضور العنصر وشكله حسب (ت)، بعد أن كانا غائبَين حسب (ل).

ز - الصيغ " سَلْ ، ظَلْ ، ثَلْ ":

لتكن الصيغة (سَلْ). تعني: معرفة المتكلم فقط لصفة عنصر غائب ( س 10001 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على معرفة المتكلم لصفة عنصر انْسَلَّ، وهو لم يتعرف شكله لغيابه.

الآن لتكن الصيغة (ظَلْ). تعني: معرفة المستمع فقط لصفة عنصر غائب ( ظ 00101 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على معرفة المستمع لصفة عنصر بالانسلال ، وهو لم يتعرف شكله لغيابه. وإن معرفة وحضور الصفة لدى المستمع فقط، يعني حضوراً لهذه الصفة مبتعدة ومتناقصة بالنسبة للمتكلم، وبالتالي فالمتكلم يُعبِّر بالصيغة: (ظل)، عن صفة متلاشية لعنصر بالنسبة له، ولكنها متراكمة بالنسبة للمستمع.

والآن لتكن الصيغة (ثَلْ). تعني: عدم معرفة المتكلم والمستمع لصفة عنصر حاضر ( ث 01001 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). إنّ (ثَلْ)، تدل على ظهور صفة دون تشكيل، لعنصرٍ حَضَرَ ولكنه غير معروف الصفة للمتكلم والمستمع. وفعل الظهور ناتج عن حضور العنصر وصفته حسب: (ث)، بعد أن كانا غائبَين حسب: (ل). ( ثألول من ثآليل ).

ح - الصيغ " عَلْ ، غَلْ ، خَلْ ":

لتكن الصيغة (عَلْ). تعني: غياب معرفة المتكلم فقط لشكل وصفة عنصر غائب ( ع 10000 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على العلَّة، لغياب هذا العنصر وعدم المعرفة بشكله وصفته.

الآن لتكن الصيغة (غَلْ). تعني: غياب معرفة المستمع فقط لشكل وصفة عنصر غائب ( غ 00100 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على غياب معرفة المستمع بالسبب أو العلَّة لأمر ما. وهذه العلَّة بالنسبة للمستمع، هي علَّة مبتعدة بالنسبة للمتكلم، وبالتالي فإن المتكلم يُعبِّر بالصيغة: (غَلْ)، عن سبب أو علَّة تبتعد متلاشية، والعلَّة المتلاشية أو السبب المتناقص من وجهة نظر المتكلم هو نتيجة أو غَلَّة متنامية من وجهة النظر المقابلة للمستمع، ومنه فالصيغة: (غَلْ)، هي نتيجة بالنسبة للمتكلم وهي سبب وعلَّة بالنسبة للمستمع. فالعِلَّة (السبب) والغلَّة (النتيجة) هما رؤيتان (تعريفان) من وجهتين لصيغة واحدة.

الآن لتكن الصيغة (خَلْ). تعني: غياب معرفة المتكلم والمستمع لشكل وصفة عنصر حاضر ( خ 01000 )، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع ( ل 10100 ). هذا يدل على تغير في الشكل والصفة للعنصر المتحدث عنه، فمنع من معرفتهما رغم حضوره. وقد سمي الصديق بالخِلْ لتغيره شكلاً وصفة، وعدم ثباته على الصداقة. لذا قيل بعدم وجود الصديق الدائم، بل يوجد (الخِلْ).

|

|

|

|